Le 20 Juillet, nous célébrons la mémoire des saints ALEXIS (Medvedkov) d’Ugine, archiprêtre* ; DIMITRI Klépinine, prêtre ; de la moniale MARIE (Skobtsov) et de son fils GEORGES Skobtsov, et d’ELIE Fondaminsky*2.

![]()

![]()

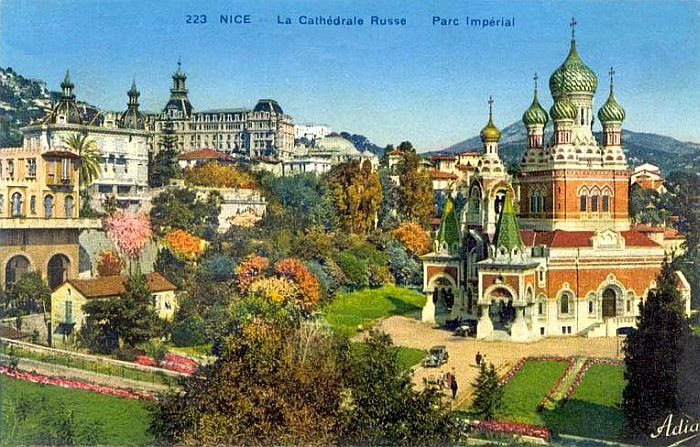

Mère Marie (Skobtsov)*3 naquit à Riga, sur les rives de la mer Baltique, en 1891. Son père, magistrat issu de la noblesse cosaque, et sa mère, descendante du gouverneur de Launay, décapité lors de la Bastille en 1789, lui assurèrent une éducation empreinte de douceur et de fermeté. Elle passait l’été dans leur propriété des rives de la mer Noire et l’hiver à Saint-Pétersbourg, où elle manifesta de bonne heure une inclination vers la poésie et un grand intérêt pour les discussions tenues dans le salon de sa tante. Ayant nourri une affection admirative dans son enfance pour le procureur du Saint-Synode, Constantin Pobédonostsev, redoutable pourfendeur des idées libérales, mais qui lui avait enseigné que la vérité se trouve dans l’amour du prochain et le sacrifice de soi, à la suite de la mort de son père, elle perdit la foi et se tourna vers les idées révolutionnaires. Poursuivant de brillantes études dans les meilleurs institutions de la capitale, elle prenait part aux interminables discussions nocturnes dans les salons littéraires, où les intellectuels refaisaient le monde et préparaient de loin la Révolution, et elle s’y distingua par ses poèmes et ses tableaux. A l’âge de dix-neuf ans, elle épouse Dimitri Kouzmine-Karavaïev qui l’avait fasciné par son talent d’orateur, mais divorça au bout de trois ans*4, puis devient la première femme à suivre les cours de théologie de l’académie de Saint-Pétersbourg. A la suite d’une liaison avec un habitant d’Anapa, la ville de la mer Noire où elle avait passé son enfance, elle donna naissance à une fille, Gaïana. En 1917, alors que les nuages sombres de la Révolution apparaissaient, elle adhéra au parti socialiste-révolutionnaire, mouvement idéaliste qu’elle considérait comme le parti du sacrifice de soi. C’est alors qu’elle retrouva la foi au Christ, mais son christianisme était fortement teinté d’utopie messianique concernant le peuple russe. Elle dut d’ailleurs rapidement constater la vanité de ces engagements politiques qui ouvraient la voie aux bolcheviques. En 1918, fuyant la terreur qui fit suite à la Révolution d’Octobre, elle regagna la propriété familiale d’Anapa, fut élue maire de la ville et fit don d’un domaine pour en faire une école. Alors que la guerre civile faisait rage, elle subit les attaques des deux partis. Tombant aux mains des blancs, elle fut traduite devant un tribunal militaire. S’étant défendue avec habilité, elle fut acquittée, et épousa peu après un ami de son avocat, Daniel Skobtsov, jeune officier cosaque.

![]()

Devant la débâcle de l’armée blanche, le couple prit le chemin de l’exil, d’abord en Géorgie, où Lisa donna naissance à son fils Georges (Iouri), puis à Constantinople et de là en Serbie, où naquit sa fille Anastasia (1922). Devant les conditions de vie trop précaires, ils décidèrent de gagner Paris, où de nombreux émigrés russes s’efforçaient de s’adapter à leur nouveau mode de vie, au prix d’innombrables difficultés. Daniel devint chauffeur de taxi, tandis que Lisa confectionnait des poupées et des fleurs en papier. Au cours de l’hiver 1925, la petite Anastasia mourut à la suite d’une épidémie de grippe. Cette épreuve fut pour Lisa une révélation sur la vanité de l’existence, telle qu’elle l’avait envisagée jusque-là, et elle décida alors de devenir « mère pour tous », en s’engageant sur la voie de l’amour pour le prochain, mené jusqu’au bout et sans lequel « tout est horreur et pesanteur ». Depuis le début de la guerre de 1914, elle avait commencé à mener une vie ascétique, portant comme une ceinture sous sa robe un gros tuyau de plomb et priant ardemment pour forcer le Christ à lui révéler son existence. Mais c’est à Paris, à la suite de la mort de sa fille, et après s’être séparée de son second mari, qu’elle retrouva l’Eglise. Elle s’engagea dans l’Action Chrétienne des Etudiants Russes (ACER), association qui avait pour but de sauvegarder l’héritage spirituel de la Russie auprès des jeunes émigrés et d’ « ecclésialiser » la vie sous tous ses aspects. Lisa prenait volontiers la parole au cours des congrès et des sessions d’études, et devint secrétaire du mouvement, avec pour mission de rendre visite aux Russes disséminés à travers la France. Sentant que sa vocation était désormais de vivre au milieu des pauvres et des délaissés, elle découvrit au cours de ses voyages l’immense détresse économique, morale et spirituelle des émigrés russes. Se faisant toute à tous, elle devint la confidente, le soutien et l’espoir des désespérés. Elle écrivait et se dépensait sans compter pour susciter des aides matérielles et spirituelles. Mais cette vie itinérante ne la satisfait pas, et elle constata que ce qu’elle offrait aux déshérités restait toujours partiel et incomplet, regrettant que son « cœur ne puisse abriter l’univers ». Se sentant appelée à un sacrifice total de son existence pour le salut des hommes, elle fit part de son intention à son père spirituel, le père Serge Boulgakov (1871-1944)*5, et au métropolite Euloge Guéorguievsky (1868-1946) qui l’encouragèrent dans son désir de s’engager dans la vie monastique. L’évêque étant intervenu auprès de son mari, Daniel, pour obtenir son consentement, Lisa fut tonsurée moniale, sous le nom de Marie (l’Egyptienne), le 7 mars 1932, dans l’église de l’Institut Saint-Serge de Paris. Ayant d’abord espéré que la nouvelle moniale pourrait fonder un monastère orthodoxe traditionnel, le métropolite dut bien vite renoncer à ce projet et voyageant un jour avec elle, il fit un large geste en direction des champs en disant : « Voici votre monastère, Mère Marie ! » Après un bref séjour dans deux monastères de Lettonie et d’Estonie, pendant l’été, elle rentra à Paris, convaincue qu’elle était appelée à une autre forme d’engagement auprès des plus démunis : « un monachisme dans la cité, dans le désert des cœurs humains »*6. Elle ouvrit un foyer pour femmes sans famille à la Villa de Saxe, dans le VIIe arrondissement. Mais la maison devint rapidement trop petite et, deux ans plus tard, Mère Marie installa son foyer dans une vaste maison de la rue de Lourmel dans le XVe arrondissement. Cet étrange « monastère », où régnait un climat de « bohème évangélique », accueillait toutes sortes de gens : chômeurs, inadaptés, exclus, clochards, délinquants, jeunes filles et femmes que la misère avait poussées à la prostitution, artistes sur la paille, tous y trouvaient non seulement nourriture et logement, mais surtout écoute, compassion et charité sans limite. Chaque jour à l’aube, Mère Marie, chaussée de gros godillots, se rendait aux Halles et obtenait à bas prix des légumes nécessaires pour nourrir ses protégés et, le soir venu, elle faisait la tournée des cafés, en compagnie de l’aumônier du foyer, pour y porter une lueur d’espérance à ceux qui tentaient de noyer leur solitude et leur désespoir dans l’alcool. Ignorant la fatigue et le froid, pouvant passer des jours entiers sans manger ni dormir, et n’ayant pour programme que de « vaincre la démesure du mal par l’amour et le bien sans mesure », elle transmettait à tous ceux qui l’approchaient sa foi à transporter les montagnes. S’élevant contre le « confort spirituel » et la piété ritualiste, et prônant une « mystique des relations humaines », elle disait : « Ou bien le christianisme est un feu, ou bien il n’est pas ». La maison de la rue de Lourmel devint aussi un centre culturel, où de brillants intellectuels de l’émigration russe, comme le père Serge Boulgakov ou le philosophe Nicolas Berdiaev, donnaient des conférences et où se tenaient des séminaires réguliers sur la théologie et la spiritualité orthodoxe. En 1935, Mère Marie fonda l’Action Orthodoxe et une revue du même nom, et ouvrit une autre maison, à Noisy-le-Grand, pour les tuberculeux. Ne restant jamais inactive, elle réalisa alors de très belles icônes et broda des vêtements liturgiques et, pendant la guerre, elle fit une grande tapisserie de près de cinq mètres de long, sur le modèle de la tapisserie de Bayeux, relatant l’histoire de David*7.

Au début de la guerre, elle organisa un atelier de confection de couverture pour l’armée et transforma le réfectoire du centre de Lourmel en cantine municipale. Après l’entrée des nazis à Paris, commencèrent les arrestations des Juifs d’origine russe. Comme ceux qui pouvaient prouver qu’ils étaient chrétiens échappaient à la déportation, certains Juifs, après un entretien avec le Père Dimitri Klépinine*8, aumônier de la paroisse associée au centre, décidèrent de recevoir un vrai baptême, aux autres il délivrait un certificat de baptême de complaisance. En 1942, les occupants imposèrent le port de l’étoile jaune à tous les Juifs et, lors de la « rafle du Vél d’hiv », dans la nuit du 15 juin, environ treize mille Juifs furent arrêtés et parqués comme des bestiaux dans le vélodrome d’Hiver. Mère Marie put y pénétrer pour secourir les malades et soutenir les désespérés, et elle réussit à sauver quatre enfants en les cachant dans des poubelles.

![]()

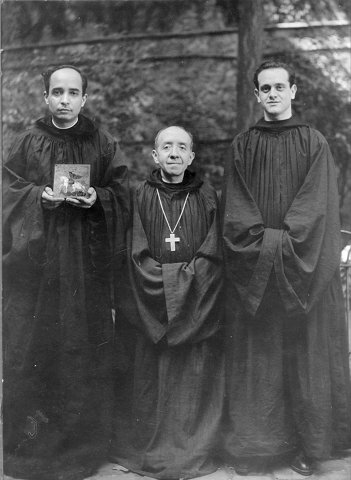

Les familles juives s’entassaient au centre de Lourmel, attendant de pouvoir passer en zone libre. A la suite d’une dénonciation, les soldats allemands y firent irruption, le 8 février 1943, et ils arrêtèrent le fils de Mère Marie, Georges, âgé d’une vingtaine d’années, dans les poches duquel ils trouvèrent un billet d’une femme juive demandant au Père Dimitri un certificat de baptême. Le Père Dimitri fut lui aussi arrêté. Interrogé pendant quatre heures au siège de la Gestapo, il répondit en montrant sa croix pectorale à l’officier qui lui proposait la liberté en échange de ne plus accorder d’aide aux Juifs : « Et ce Juif-là, vous le connaissez ? » L’officier lui asséna une gifle qui le jeta à terre, et déclara : « Votre pope s’est condamné lui-même ».

Les hommes, regroupés autour du Père Dimitri, passèrent quelques temps au camp de Compiègne, avec une relative liberté, qui leur permit d’organiser la vie liturgique dans une cellule. Et le Père Dimitri, ayant discerné l’ardente piété du jeune Georges, le préparait à recevoir la prêtrise. Le 16 décembre, ils furent tous envoyés au camp de concentration de Buchenwald, d’où deux d’entre eux seulement reviendront. Iouri, atteint d’une furonculose aiguë, mourut probablement exécuté avec les inaptes au travail.

Le Père Dimitri, âgé de trente-neuf ans, fut transféré au camp de Dora, où des milliers de détenus étaient chargés de construire une usine souterraine. Bientôt atteint de pleurésie, il fut transporté dans l’infirmerie surchargée où les malades étaient couchés à terre au milieu des excréments, dans une odeur suffocante. Un de ses amis russes qui avait réussi à le retrouver, lui apporta une carte postale distribuée par les autorités pour que les déportés puissent, pour la première fois, écrire à leur famille. Mais le père Dimitri n’eut pas la force d’écrire, et son ami lui promit d’écrire un mot pour lui. Le lendemain, 9 février 1944, alors que le père agonisait, un détenu russe qui avait accepté le brassard des kapos pour échapper à la mort, reconnut le prêtre pour lequel des détenus lui avait demandé d’intervenir. Il se pencha sur lui. Voyant un visage compatissant, le Père Dimitri lui demanda de prendre sa main et de tracer sur lui le signe de la croix. L’homme s’exécuta, sans réfléchir, et le père rendit son dernier souffle. De longues années plus tard, cet homme, qui gardait un air sombre et tourmenté, avoua qu’il était hanté par cette image de sa main, souillé par tant de coups de matraque, traçant le signe de la croix sur le moribond.

![]()

Mère Marie, qui avait été arrêtée le 10 février en venant demander la libération de son fils, et avait à peine eu le temps d’embrasser sa mère, passa plusieurs mois au camp de Romainville, avant d’être déportée à Ravensbrück, à la fin d’avril 1943. Dans les conditions inhumaines du camp de concentration, où les fours crématoires ne cessaient de lâcher leur macabre fumée, elle faisait rayonner l’amour du Christ, la compassion et l’espérance. Avec du fil de soie dérobé dans l’usine de câble électrique, elle broda un foulard, inspiré de la tapisserie de Bayeux, pour saluer le débarquement des Alliés en Normandie. D’une forte constitution, renforcée par une vie d’ascèse et de sacrifice, elle résista mieux que d’autres détenues, mais finit par être atteinte de dysenterie. Elle n’en cessait pas pour autant de soutenir le moral de ses compagnes et animer leur existence. Envoyée dans un camp voisin, où les rations étaient tellement réduites qu’on y mourait presque aussitôt, elle en revint vivante mais à bout de force. Alors que les Alliés avançaient, les exécutions se multipliaient à un rythme effréné.

Un jour de mars 1945, deux cent soixante détenues ayant été sélectionnées pour la chambre à gaz, certains témoignages rapportent que Mère Marie aurait pris la place d’une de ces femmes, pour les aider à affronter la mort. Selon d’autres, épuisée et clouée au lit, elle aurait alors été transférée dans un autre camp. Toujours est-il qu’elle mourut dans la chambre à gaz, le 31 mars, et passa au four crématoire, réalisant ainsi le pressentiment, qu’elle avait eu depuis son enfance et qu’elle avait manifesté à maintes reprises dans ses poèmes et ses dessins, de mourir dans les flammes : « Mon bûcher brûlera, cantique de mes sœurs… Mais la ténèbres n’est pas mort, ni vide ; en elle se dessine la croix. Ma fin, ma fin consumée »*9.

![]()

Intellectuel russe d’origine juive, Elie Fondaminski*10, s’était engagé dans sa jeunesse dans le mouvement des socialistes-révolutionnaires. Lors de la Révolution de 1905, il fut arrêté et jugé à Saint-Pétersbourg, où contre toute attente il fut acquitté. Il quitta alors la Russie pour vivre à Paris, où, sous l’influence du poète symboliste Merejkovski, il entama une lente évolution vers le christianisme. Rentrant en Russie après la révolution de février, il accepta le poste de commissaire provisoire de la flotte de la mer Noire à l’Assemblée Constituante qui ne siégera qu’un seul jour, et échappa de peu à une tentative d’assassinat de la part d’un matelot bolchevique. Reprenant le chemin de l’exil après la Révolution d’Octobre, il deviendra, grâce à la fortune héritée de sa femme, un des bienfaiteurs le plus généreux de l’émigration russe en Occident. Ayant abandonné ses idéaux socialistes et persuadé que seule une vision chrétienne de l’existence pourrait contribuer à restaurer la Russie après le communisme, il déployait une activité débordante, en vue de redonner courage à la jeunesse russe émigrée et d’organiser l’intelligentsia. Il fréquentait assidûment l’église de la rue de Lourmel, mais s’estimait encore indigne de recevoir le baptême. Lors de l’occupation de la France, au lieu de gagner les Etats-Unis, il rentra à Paris, en sachant très bien à quels dangers il s’exposait. Au début de la guerre avec l’Union Soviétique, en juillet 1941, il fut arrêté avec de nombreux émigrés russes. Alors que la plupart furent rapidement libérés, il fut maintenu au camp de Compiègne en tant que Juif. C’est là qu’ayant refusé de s’évader, il reçut le baptême, avant d’être déporté à Auschwitz, où il devait périr le 19 novembre 1942.

![]()

* Voir sa notice au 22 août.

*2. Leur culte a été reconnu par le Patriarche Œcuménique, en janvier 2004, à la demande de l’archevêque Gabriel, responsable de l’exarchat patriarcal des paroisses de tradition russe en Europe Occidentale. Il s’agit de la première canonisation de saints orthodoxes ayant vécu en Europe Occidentale à l’époque moderne [NDLR: Souligné par nous]. Dans l’exarchat, ils sont aussi commémorés à la date de leur décès.

*3. Nous résumons la biographie rédigée par Hélène ARJAKOVSKY-KLEPININE en introduction du recueil de textes de Mère Marie, Le sacrement du frère, éd. Le Sel de la Terre, 1995 2e éd., Paris 2001. Voir aussi L. VARAUT, Mère Marie Skobtsov, Périn, Paris 2000, et les articles dans Le Messager Orthodoxe 140 (2004), Contacts 208 (2004) et 224 (2008).

*4. Certains aspects de la biographie de Mère Marie, peu compatibles avec les formes traditionnelles de l’hagiographie orthodoxe, ont suscité des critiques à l’égard de sa canonisation.

*5. Ancien marxiste devenu professeur de théologie dogmatique, le père Serge Boulgakov a marqué de sa personnalité de prêtre et de confesseur l’émigration russe. Sa formation philosophique l’avait conduit à élaborer une théorie très controversée et non nécessaire de la Sagesse de Dieu (sophiologie), laquelle se trouve aujourd’hui dépassé grâce à une meilleure compréhension de la théologie patristique (notamment de S. Maxime le Confesseur).

*6. Il convient de noter que les critiques exprimées par Mère Marie dans ses écrits à l’égard du monachisme orthodoxe traditionnel (Valaam et l’Athos), qu’elle accuse de formalisme et d’indifférence à la misère humaine, provenaient en partie de préjugés, assez répandus parmi l’intelligentsia russe de cette époque. Les centaines de saints, anciens et récents, présentés dans ce Synaxaire, témoignent à l’évidence que ces deux formes de vie consacrée ne sont pas exclusives mais complémentaires dans l’Eglise, qui a cependant toujours réservé une place de choix à la « part de Marie ». En tout état de cause, il serait abusif de faire de la vocation particulière de Mère Marie la figure emblématique d’un monachisme des temps nouveaux, appelé à remplacer le monachisme traditionnel, où la priorité est accordée à la prière et à la contemplation, et sa canonisation ne saurait être considérée comme une validation de ces conceptions.

*7. Cette tapisserie se trouve aujourd’hui au monastère de Saint-Jean-Baptiste à Maldon (Essex).

*8. Voir la biographie publiée par sa fille, Hélène ARJAKOVSKY-KLEPININE, Et la vie sera amour. Destin et lettres du père Dimitri Klépinine, Cerf-Sel de la Terre, Paris, 2005.

*9. Le bûcher (1938). Sur les deux versions de la fin de Mère Marie, voir P. LADOUCEUR, « Quelques énigmes de la biographie de sainte Marie de Paris » in Contacts 224 (2008), p.485-487

*10. Voir G. FEDOTOV, « Elie Fondaminsky dans l’émigration » in Le Messager Orthodoxe 140 (2004), 47-61, et N. STRUVE, « Une sainte vie, une sainte mort » in Contacts 208 (2004), 371-376.

Tiré du Synaxaire Orthodoxe.